敬老の日の感慨

東京電力福島原発事故に関連したブログ

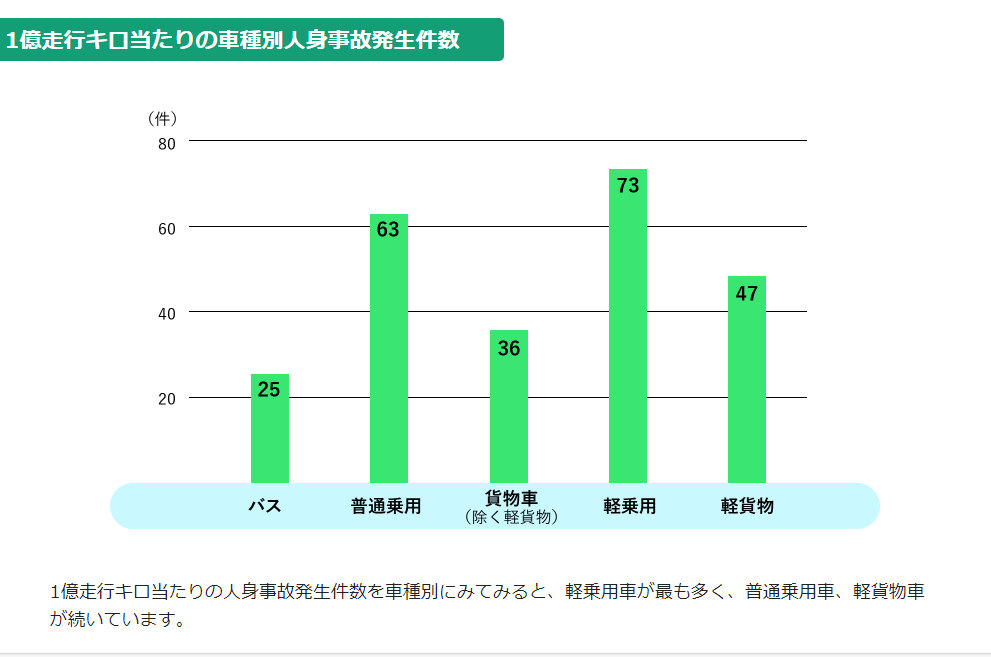

危険な軽乗用車。保険会社の統計データから

これでも、すべての事故を運転者の犯罪と決めつける警察・検察行政。権力を背景にした無責任な認知バイアス組織と言わざるを得ない。ご意見を?

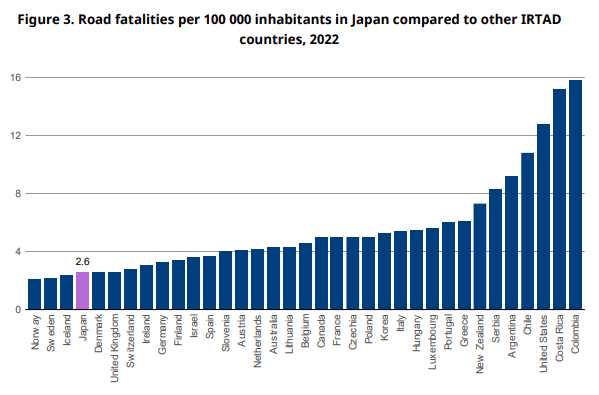

人口10万人当たりの日本の道路死亡者2022年度の総数。

・

・

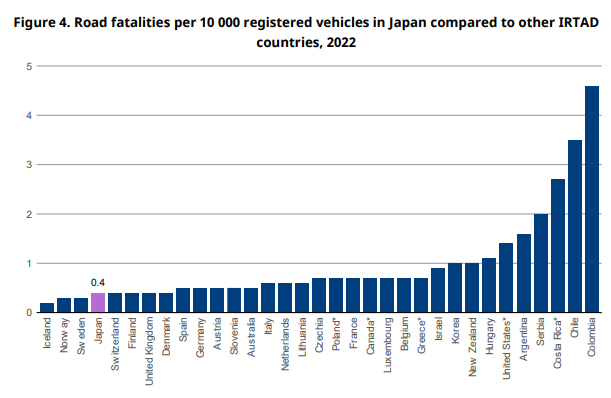

録車数10万台当たりの事故死亡者数。

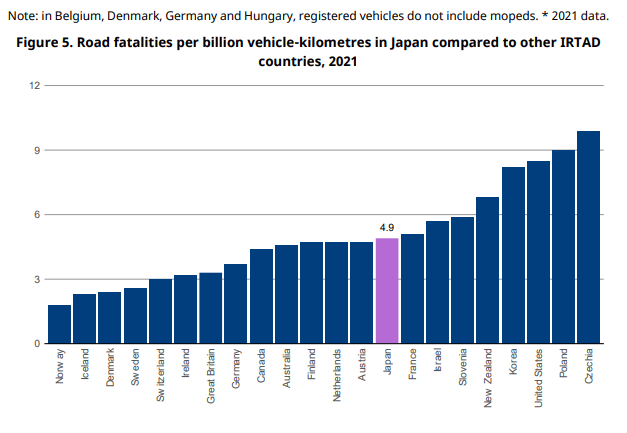

自動車台数×道路走行距離当たりの事故死者数。は22か国中14位。これは、道路の安全管理評価の指標の一つとみられる、

日本の自動車運転安全は世界最上級を達成しているにもかかわらず、道路の安全管理は、データの公表されている22ヶ国中14位。

これでも事故は運転者の犯罪、交通信号管理、道路安全構造の責任から逃れる警察庁や道路交通省の役人根性、認知バイアス。

< ヒューマンエラーは犯罪ではない、誰にででも起こること。これが事故に繋がるのは安全管理機関の欠陥である。(ヒューマンマンエラーは裁けるか。Sidny Dekker PhD 著)

メディア、有識者、行政組織まで、なぜ真相を確かめず、枕詞のように日本の悪い話題でなければ価値がないと思い込んでいるのであろうか。高齢者差別に気が付かない種族か?

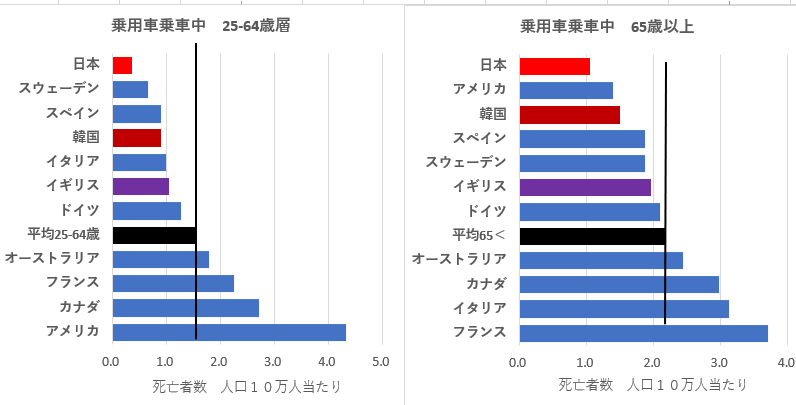

グラフは社会活動における中心年齢層25-64歳層と65歳以上の乗用車乗車の事故死亡者数である。いずれもそれぞれの層での人口10万人当たりの数である。公正な社会制度の価値観が似通った11ヶ国を選んだ。いずれも私の運転経験のある国国々(韓国を除く)10ヶ国について描いてみた。

公共の情報として、日本の乗用車利用交通安全は世界最上級であることを見ない。

そして、高齢者の歩行中死亡事故数は日本と韓国が最も多いことはニュースにもならない。

警察や官僚行政は、べーびーブーマー人口の高齢化移動を、恥ずべき「BOOMER REMOVER 」として除去の一翼を担 う認知バイアスで固まった組織であるとは思いたくないが。

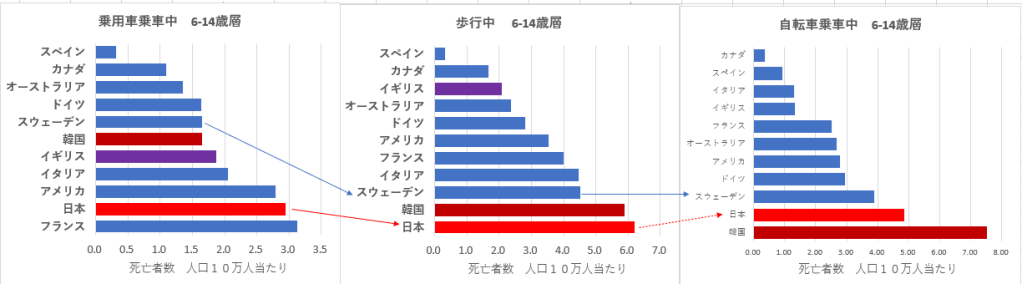

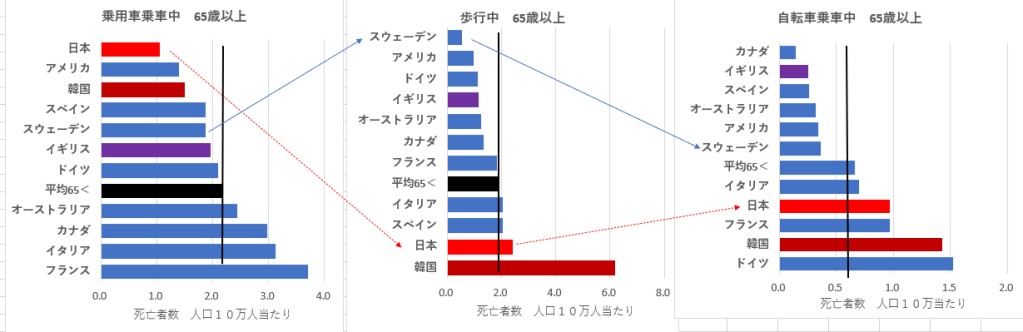

社会情勢と交通システムの近い国11ケ国。主な個人の生活移動手段、乗用車乗車中、歩行中、自転車乗車中について年間事故死亡数(各集団での人口10万人当たり)を比べグラフに表示した。用いたデータはIRTADが集計した2022年度のものである。*1

社会の中心であり勤労世代(25-64歳層)の交通死亡者数の場合。日本は乗用車乗車中の死亡者数は世界最小、歩行・自転車利用中でも事故死亡者数が少ない方からの順位の上位に位置する。言い換えれば日本は世界での個人移動手段に関する交通事故死亡者の最も少ない安全な国の最上位と云えよう。次図。

それに反し、子供、義務教育世代の交通事故死亡者数、この年齢層では、日本はすべての交通手段で該当人口当たりの死亡率順位が最下位に位置している。これは学校の登下校が危険な道路歩行や自転車に限られていることが原因している。安全なスクールバスの利用を拒否している交通安全行政、これは、事故は運転者の犯罪行為と決めつける警察、検察、裁判官などそれぞれの職業的認知バイアスが交通安全政策の障害になっている結果と思われる。

高齢者世代の交通事故死亡者数の場合、高齢者の乗車中事故死を見ても世界最小。高齢者も壮年者同様、乗車中事故死が多い証拠は見れれない。

それにそれに反し、歩行中事故死者数、自転車利用死亡数は最下位といってよいだろ。これは歩行者の交通安全対策の誤りが原因している。高齢者の乗用車利用(運転免許の取り上げ)を妨げ、は歩行者や自転車を増やした結果であろう。

この事実をどう解釈をするか?

日本では歩行中や自転車交通安全環境が劣悪である証拠ではないだろうか。ロンドン、日本と酷似した交通環境、島国で周囲の右側通行に囲まれた左側交通の国。ロンドン市街の横断歩道や歩行者用信号設置、制御の仕方、いやでも日本との違いが目に付く。警察のお偉方公館の公用車にふんぞり返っての外遊。何を見て帰っているのであろう。

私は韓国を除く上記全10ヶ国、レンターカーでそれぞれの国、少なくとも2週間以上自分で運転しての旅行を経験をしています。上に書いたことはそれが実感です。

残酷なジョーク「BOOMER REMOVER」コロナ、アメリカ。 日本の行政では現実

団塊世代(Boomer、1947~1949年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となることで起こる、社会保険費の負担増や働き手不足などの問題を取り除く方法の一つのことをいいます。

厚生労働省はこの世代を「病院から在宅へ」、警察庁は「乗用車から歩行へ」いずれも人命の保護に反する機能。「団塊の世代の除去装置」として効果を期待しているよう見える。

大地 登 先生の訃報に接して 日本の超高層大気光研究の創始者 岐阜大学名誉教授 99歳

日本の自然科学研究が国際共同復帰を始めた初期(1957年)、地球の上層大気のイオン化学的発光を研究手段として、光学測定による、日本、フランス、アメリカでの共同観測が始まった。大戦中軍事研究として開発された超高感度光電子増倍管と電子技術、光学機材など、上記3か国でそれぞれ開発されていた手段による研究学会が日本でも開かれた。

日本では、この大気光の電気的測定の創始者として学会発表されていた岐阜大学大地教授、天文観測に詳しい東京天文台、地球電磁場研究の東北大学、東京大学、京都大学、光学機械の開発に詳しい東京教育大学光学研究所、また地勢的に北海道九州で研究組織が組まれた。

日本では、お年寄りは敬うべき存在であり、嘲笑される存在ではない。

彼女は大学院生時代日本で1学期を過ごした(1990年前半と思われる)、日本の祝日「敬老の日」を迎えたとき、老後感に関する彼女の考えが変わったという。なぜ日本に住む人々が世界で最も長い寿命を持っているのかを確信し、調査する計画を立てました。「日本では、高齢者は祝われ、百寿者はロックスターの様だった!*1

研究概要

レビー教授の研究は、老化に対する心理社会的影響を探究しています。彼女の研究は、心理的要因、特に高齢者の老化に対する認識が、老年期の認知と健康にどのように影響するかに焦点を当てています。彼女はこれを研究しています:1)心理社会的要因が老年期の回復と生存にどのように影響するか。2)老化の多様な見方を持つ文化において、老化プロセスがどのように異なるか。3)肯定的または否定的な年齢ステレオタイプのいずれかを引き起こすように設計された介入が、記憶、身体能力、ストレスに対する心血管反応など、高齢者のさまざまな結果にどのように影響するか。

広範な研究内容

- 長寿の心理社会的決定要因

- 心理社会的要因 高齢者の認知機能と身体機能の成功に貢献する

- 年齢固定観念が高齢者の健康に影響を及ぼすメカニズム

- 老化の健康を改善するための介入。

- *2

現状を逆転させるには、抜本的な変化、つまり「時代解放運動」が必要だと彼女は付け加えた。

*1:老いの科学、National Geographic 別冊日本版

*2:https://ysph.yale.edu/profile/becca-levy/?tab=research

`3: https://www.nytimes.com/2022/04/23/health/ageism-levy-elderly.html

私は、1967年1月に渡米、1968年4月ニューヨーク州州都オーバニー(Albany)に引越ししました。ハドソン川に沿ったアメリカ最古の都市の一つ。

そしてこから北上カナダ国境まで夏のリゾート地、また、東に隣接するマサチューセッツ州、夏季の音楽文化行事が盛んな地区。当時小澤さんはボストンに本拠を置くボストン・シンホニーの指揮者であったと思います。同州タングルウッドには音楽教育に尽くした小澤さんを記念して小澤ホールがあり世界の若い音楽の学生達が留学しています。もう一つマルボーロ音楽大学にはピアノの内田光子さんがディレクターをしている音楽大学があり世界の芸術家による夏の音楽会が毎年行われています。

夏のニューヨーク・サラトガ野外音楽堂の定例公演、7月、ニューヨークシティーバレー、8月初旬のボストンシンホニー、ここでは観客席は芝生の上。私の知る限りでは10年以上続いていた年中行事。私もニューヨーク州立大学(SUNYALBAny)に夏休みを利用して出張の折、楽しみにしていました。

私の最も印象に残っているのは、そして何度か聴いた小澤さんの活動的なパフォーマンスたっぷりの指揮、チャコフスキーの1812年序曲。リゾート地の夏の宵にふさわしい夕食前の希望溢れる音楽文化に触れる充実感感、

小澤さんょり2歳年上の私、過去の想い出を健康法として大切ににしています。